“미안하다, 고맙다…” 안타까운 죽음 앞, 한 남자가 내뱉은 말 [왓칭]

다큐 ‘하이 온 더 호그: 흑인 음식은 어떻게 미국을 바꿔 놓았는가'

흑인 음식의 뿌리를 찾아 떠나는 여행

NYT “지금까지 이런 다큐는 없었다”

흑인 요리사는 프라이드 치킨이나만드는 거 아니야?

미국 조지아주 애틀랜타에서 나고 자란 ‘밀레니얼 흑인 남성’ 스티븐 새터필드(Stephen Satterfield·36).

와인 소믈리에이자 음식 매거진 발행인인 그의 삶은 늘 “주류 사회에 속하기 위한 투쟁의 연속”이었다. 흑인 셰프가 ‘파인 다이닝(fine-dining)’을 얘기할 때, 지겹도록 따라 붙는 얘기 중 하나가 바로 ‘프라이드 치킨’. 음식 전문 작가인 스티븐 또한 ‘흑인은 고급 정찬 요리와는 어울리지 않는다’는 편견을 일상에서 숱하게 마주해왔다.

그는 궁금했다. 아프리카 음식은 왜 프랑스나 아시아 음식처럼 세계 무대에서 주목받지 못하는 걸까. 미국에서 흑인 고유의 식문화가 오랜 세월 저평가돼 온 이유는 뭘까.

‘흑인의 목숨도 소중하다(Black Lives Matter)’ 운동이 미국 전역을 휩쓸고, ‘모든 목숨이 소중하다(All Lives Matter)’ 같은 백래시(backlash·반발)가 기지개를 펴던 2019년, 그는 흑인 ‘소울 푸드’의 뿌리를 찾아 지구 반대편으로 긴 여행을 떠났다.

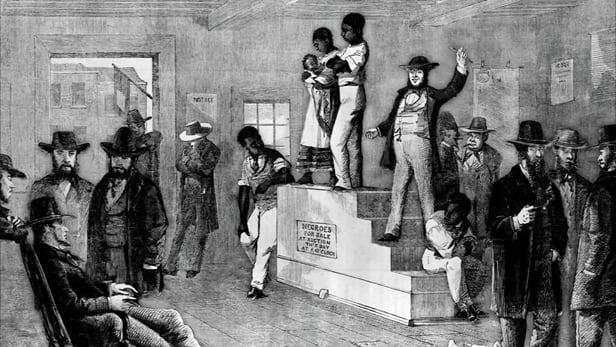

지난달 26일 공개된 넷플릭스 4부작 ‘하이 온 더 호그: 흑인 음식은 어떻게 미국을 바꿔 놓았는가’는 스티븐 새터필드의 미식 여행기를 통해 흑인 노예 역사를 조명하는 독특한 다큐멘터리이다. 흑인 패션·음악·문학은 익숙해도, 음식만큼은 낯설기 때문일까. 미국 주요 언론들도 일제히 리뷰 기사를 쏟아내며 이 작품을 주목하고 있다.

◇Stream or Skip?…볼까 말까, 고민 될 땐

Stream it!(틀어봐!)

다큐는 2010년 오스카상을 수상한 흑인 감독(로저 로스 윌리엄스)이 찍었다. 흑인 제작진과 흑인 진행자가 흑인의 아픈 과거사를 다루지만, 뻔하지 않다. 이들은 고난과 역경을 겪었던 민족이 으레 택하는 ‘피해자 프레임’에서 자유롭다. 시청자에게 추모와 위로를 강요하지도, 기꺼이 공감하고 연대하라며 심적 부담을 떠안기지도 않는다. 그저 절망 속에서 씨앗을 뿌리고 황금빛 들판을 일군 노예 이야기를 통해 그들의 ‘회복 탄력성’을 넌지시 보여줄 뿐이다. 어두운 과거 속에서도 미래와 희망을 읽어내려는 시도가 돋보인다.

‘하이 온 더 호그’는 ‘사치스럽게’라는 뜻으로, 돼지고기의 비싼 부위를 일컫는 말에서 유래했다. 흑인 노예들이 도축하고 남은 돼지 족발·내장·머릿고기 같은 부속물을 얻어다 근사한 요리를 만들어 먹었던 얘기를 비틀어 이런 제목을 붙였다고 한다.

부속물 요리는 가난했던 시절 염통·허파·막창을 지글지글 구워먹으며 오늘날 번영을 일군 한국인에게도 친숙한 메뉴. 그래서 이 다큐는 특별하다. 선대의 인내와 희생에 감사하며, 성취와 유산을 이어나가려는 정서가 아픈 역사를 가진 우리에게도 울림을 주기 때문이다.

Skip it?(건너뛴다고?)

명랑한 ‘먹방’ 프로그램을 기대한다면, 실망할 확률이 높다. ‘아프리칸 아메리칸 퀴진(cuisine·요리)’이라는 신선한 장르, 인종 문제에 대한 세심한 스토리텔링이 궁금한 사람에게 추천한다.

◇안타까운 죽음 앞에서 그가 말했다…“미안하다, 고맙다”

미식 여행의 첫 목적지는 애틀랜타에서 비행기로 17시간40분 거리인 서아프리카 베냉(Benin) 공화국이다. 마치 열쇠처럼 생긴 이 작은 나라는 18세기 흑인 노예 무역의 중심지였다. 대서양 건너 베냉인들은 꿈결에서 본 것처럼 낯설면서도 친근했다. 스티븐은 자신과 비슷한 곱슬머리, 피부, 걸음걸이를 가진 사람들이 익숙한 음식을 먹는 모습을 보며 한껏 들뜬다.

베냉 최대 노천 시장 단톡파에는 가장 흑인다운 채소 ‘오크라’가 산더미처럼 쌓여 있었다. 별 모양 단면에 끈적 끈적한 점액질이 든 이 채소를 미국에선 고기·토마토·쌀과 함께 걸죽하게 끓여 먹는다. 한 그릇 비워내면 속이 뜨끈해지고 기운이 샘솟는 요리, ‘오크라 검보(gumbo)’다.

“요리에 ‘영혼’이라는 형이상학적 이름을 붙인 민족은 우리 밖에 없다. 오크라 수프는 돌아가신 선조와 후세를 잇는 초월적인 음식이다.” 미국 흑인의 ‘소울 푸드’는 노예들이 신대륙으로 가지고 온 아프리카의 정수(精髓)였다.

스티븐은 노예 100만명이 끌려간 붉은 흙길을 따라 걷다, 충격적인 역사를 마주하기도 한다. 음식물을 거부하던 노예들이 입을 강제로 벌리는 기구를 착용한 채 밀가루·팜유·고추를 갈아 만든 ‘슬래버(slaver·노예) 소스’를 주입당한 사연을 듣고서는 그대로 얼어붙고 만다.

쏟아지는 눈물을 삼키고 감정을 추스른 뒤 터져나온 반응은 시청자의 예상을 뛰어넘는다. “끔찍한 역사 중에서 나는 후반부 이야기에 집중하기로 했다. 다시 일어나는 우리의 ‘회복력’에 관한 얘기 말이다.”

다큐는 증오와 분노·혐오의 언어로 과거의 아픔을 ‘부관참시’하는 대신, 선조의 당찬 복원력과 자부심을 고증하는 데 집중한다. 뉴욕의 굴 채취 산업, 사우스캐롤라이나 찰스턴의 쌀 농업, 조지 워싱턴과 토마스 제퍼슨 밑에서 일한 미국 최초의 흑인 스타셰프들, 1800년대 케이터링 산업의 역사를 써내려 간 필라델피아 흑인 자유민들…. 흑인 노예들은 고된 노동으로 밭을 갈았고, 공동체를 살찌웠으며, 기술과 혁신으로 자유를 쟁취했다.

아무 쓸모 없는 부위를 훌륭한 식사로 바꿔내는 독창적 레시피들은 꽤나 인상적이다. 무청 시래기를 볶아 먹거나, 스스로 ‘매운 고추의 민족’이라고 자부하는 장면에선 자연스럽게 ‘K-푸드’가 떠오를 것이다. ‘한국인의 밥상’ 최불암 선생도 “어려운 시절에 가족을 먹이기 위해 어머니가 궁핍한 식재료를 갖고 지혜를 짜내 만든 가난한 밥상이 가장 맛있다”고 하지 않았던가. 흑인 음식도 마찬가지였다.

어두운 역사에도 행간에는 아름다움이 존재하는 법. 시련과 고통이 가득했던 삶, 초라한 식탁 앞에서 흑인들은 이렇게 기도를 올렸다. “열등한 족속 취급에 익숙해져서 의미를 몰랐지만, 우리는 엄청난 복을 받았다. 우리의 문화, 우리의 뿌리가 자랑스럽다. 감사하다.”

뉴욕타임스는 “지금까지 이런 음식 프로그램은 없었다”며 신문 한 면을 털어 이 다큐를 소개했다. 특히 스티븐이 베냉 노예 묘지에서 펑펑 우는 모습을 언급하며 “숨 막히는 순간”이라고 전했다. “조상에게 감사하다고 말할 수 있어서 정말 기쁘다”고 털어놓는 장면이다.

안타까운 죽음 앞에서 “미안하다, 고맙다”고 말한다는 건, 아마도 이런 맥락에서 떠올리는 감정일 것이다. 누군가의 희생을 딛고 정치적 이득을 얻은 사람이 무심결에 내뱉은 말이라면, 그건 너무 서글프다.

개요 다큐멘터리 l 미국 l 2021 l 4부작(각 47~58분)

등급 전체 관람가

특징 ‘미안하다, 고맙다’의 참된 의미를 느끼게 해준다

※'기사보기'와 ‘바로보기’ 클릭은 조선일보 홈페이지에서 작동합니다.