매출 63% 추락, 극장 줄폐업…먹구름 짙어지는 영화계

[중앙선데이] 입력 2021.02.06 00:20 | 723호 12면 지면보기

![1년여 동안 기승을 부린 코로나19 여파로 극장 관람객과 매출이 급감했다. 영화진흥위원회의 통합전산망에 따르면 지난달 4일 영화관을 방문한 관람객 수는 1만4518명으로 공식 통계 집계 사상 최저치를 기록했다. 사진은 서울의 한 영화관 매표소. [뉴시스]](https://pds.joins.com/news/component/joongang_sunday/202102/06/824e6c51-91a6-4d27-910a-5b832b68150b.jpg)

1년여 동안 기승을 부린 코로나19 여파로 극장 관람객과 매출이 급감했다. 영화진흥위원회의 통합전산망에 따르면 지난달 4일 영화관을 방문한 관람객 수는 1만4518명으로 공식 통계 집계 사상 최저치를 기록했다. 사진은 서울의 한 영화관 매표소. [뉴시스]

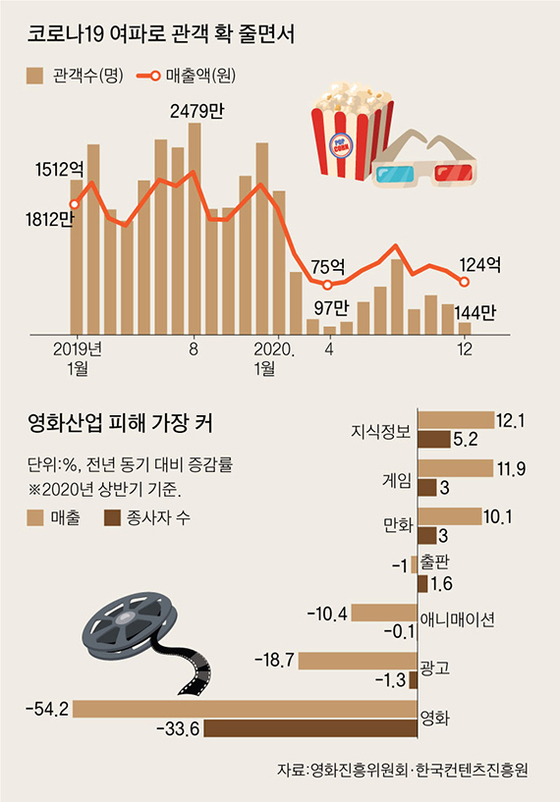

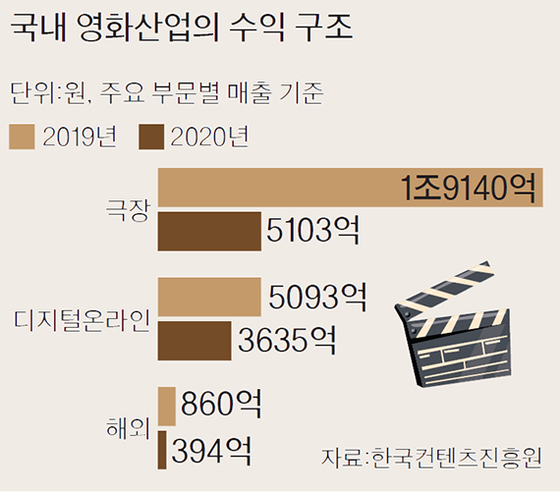

마이너스 63%. 지난해 한국 영화산업의 전체 매출을 2019년과 비교한 수치다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 매출의 절반 이상이 날아갔다. 전체 매출액은 약 9132억원으로, 2006년 이후 가장 낮은 수치다. 영화산업 매출의 80%가량을 영화관이 책임지고 있는데, 코로나19 영향으로 영화관 매출이 확 쪼그라든 때문이다. 올 들어서도 사정은 나아지지 않고 있다. 영화계에선 이대로라면 한국의 영화산업이 고사할 수 있다는 위기감이 커지고 있다.

지난해 관객 수 통계 작성 후 최저

CGV 등 멀티플렉스도 잇단 휴업

극장 수익, 투자·제작사와 나눠가져

“매출 줄면 영화계 도미노 붕괴될것”

‘샤워효과’ 사라져 주변상권도 침체

“영화발전기금 한시적 면제 필요”

사실 지난해 초만 해도 한국 영화계는 기대감에 들떴다. 2019년 영화관객이 2억2700만 명으로 역대 최고치를 기록한 데 이어, 봉준호 감독의 영화 ‘기생충’이 세계 최고 권위의 영화상인 ‘미국 아카데미 시상식(오스카)’에서 4관왕에 오르면서다. 영화 촬영지였던 서울 마포구 수퍼와 종로구 자하문 터널 계단, 동작구 피자가게 등은 ‘기생충 탐방 코스’로 부상하며 새로운 관광명소가 됐다. 한국의 영화산업이 명실공히 아시아를 넘어 세계로 나아가려던 순간이었다.

그래픽=이정권 기자 gaga@joongang.co.kr

하지만 코로나19의 확산 탓에 장밋빛 희망은 회색빛으로 바뀌기 시작했다. 영화관은 수시로 문을 닫아야 했다. 영화 촬영 현장도 멈춰 섰다. 여름이 되면 괜찮겠지, 하는 기대감은 곧 물거품이 됐다. 가을도, 겨울도 마찬가지였다. 그 결과는 악몽에 가깝다. 영화진흥위원회(영진위) 통합전산망(KOBIS)에 따르면 지난해 국내 영화관 관객 수는 5952만4426명으로, 통계 작성 이후 최저치를 기록했다. 이른바 극성수기로 꼽히는 12월 관객 수는 전년 대비 무려 94% 증발하는 ‘대참사’가 벌어졌다. 지난해 12월 영화관을 찾은 관객은 143만8880명에 그쳤다. 2019년 12월은 2246만4620명이었다.

지난해 영화관 매출액은 5103억7728만원으로 2004년(4407억2900만원) 이후 16년 만에 바닥을 쳤다. 영진위 ‘스크린 가입률’이 83% 수준이었던 2005년(7803억6498만원)보다도 35% 더 적다. 시련은 올 들어서도 이어지고 있다. 새해 첫 평일이었던 1월 4일 1만4518명이 영화관을 찾았는데, 이는 지난해 4월 7일 기록한 역대 최저 일일 관객 수(1만5429명)를 경신한 수치다. 이 여파로 중소형 영화관은 물론 멀티플렉스 영화관의 휴·폐업도 이어지고 있다. CJ CGV는 올 들어 벌써 4개 지점 문을 닫았다. 안동·청주성안길·대구칠곡·해운대점이다. 지난해 이미 운영을 중단한 10개 지점을 더해 총 14개 지점이 운영을 중단했다.

메가박스 남양주·청주사창·제천·북대구점도 임시 휴업에 들어갔다. 경주·은평점은 지난해 말 영업을 중단했다. 롯데시네마는 지난해 말 청주·평택비전관점 문을 당분간 닫기로 했다. 한 멀티플렉스 관계자는 “지난해 2월부터 비상경영체제를 도입하고 직영점의 30% 영업 중단, 희망퇴직, 자율 무급 휴직, 급여 반납 등 필사적인 자구노력을 시행했지만 역부족”이라고 토로했다.

영화산업 수익구조

상황이 이렇지만 멀티플렉스를 비롯한 대부분의 영화관은 매출이 커서 정부 지원 대상이 아니다. 영화관 매출은 영화발전기금을 제외한 나머지를 영화관 운영사와 영화 배급·투자·제작사가 나눠 갖는 구조다. 따라서 관객 감소는 곧바로 영화산업 전반의 매출 악화로 이어진다. TV 동영상서비스(VOD)나 넷플릭스와 같은 온라인동영상서비스(OTT) 등의 판로 만으로는 제작비 회수도 어려운 수준이다. 이창무 한국영화상영관협회장은 “영화관 매출이 줄면 영화산업 생태계가 위협받게 된다”며 “이대로라면 중소·영세 사업자가 대부분인 국내 영화계가 도미노 붕괴를 맞게 될 것”이라고 우려했다.

영화관 주변 상권에 미치는 영향도 작지 않다. 영화관은 유동인구를 끌어주는 ‘샤워효과(shower effect)’로 지역경제를 견인한다. CJ CGV의 2018년 조사에 따르면 관객 1명이 영화관 방문 때 평균 5만6000원을 지출하는데, 이 중 4만원을 영화관 인근 식당·카페 등지에서 사용한다. 이를 2019년 영화 관객 2억 명을 기준으로 환산하면 4조2000억원에 이른다. 영진위의 ‘영화산업의 경쟁력과 경제적 파급효과 연구’에 따르면 2015년 한국의 영화산업(전체 매출 2조1000억원)의 생산유발액과 부가가치유발액은 각각 9조7000억원과 3조8000억원이었다. 고용·취업유발 효과도 8만 명 이상이었다. 노철환 인하대 연극영화과 교수는 “영화가 관련 산업이나 지역경제에 미치는 파급 효과는 다른 콘텐트 산업과는 비교가 안 될 만큼 크다”고 말했다.

이 때문에 영화계에선 정부 지원을 촉구하고 나섰다. 클래식·연극·뮤지컬·영화 단체로 구성된 ‘코로나피해대책마련 범 관람문화계 연대모임’은 지난달 20일 성명을 내고 “코로나19 사태 앞에 영화, 클래식 공연 등이 무너져 내리고 있는데 마땅한 보호책이 없다”며 정부 지원을 촉구했다. 연대모임은 “기간산업과 동일한 선상에서 문화산업을 지원하고, 창작자·문화산업종사자에 대한 제1금융권 금융회사의 금융 지원 프로그램을 마련해 달라”고 요구했다. 지난해 6월 이상헌 더불어민주당 의원이 코로나19와 같은 전염병 발생 땐 영화발전기금(영화관 입장권의 3%)을 면제하는 내용의 관련 법 개정안을 국회에 냈지만 현재 국회 법제사법위원회에 계류 중이다.

정부는 지난해 영화발전기금의 90%를 감면해줬지만, 영화관 측은 코로나19 사태가 끝날 때까지 한시적으로 면제해야 한다는 입장이다. 이 의원 측은 “영화관의 위기는 영화산업과 직결되고 제2, 제3의 기생충 같은 영화를 만들기 위해선 한시적인 영화발전기금 면제가 필요하다”고 강조했다. 좀 더 포괄적인 접근이 필요하다는 주장도 나온다. 단순히 영화발전기금 면제가 아니라 영화산업 전반에 미칠 영향 등을 고려해야 한다는 것이다. 노 교수는 “영화관 매출 급락에 대한 지원뿐 아니라 영화산업 전반의 침체를 극복할 수 있는 방안이 필요하다”며 “영화관도 정부 지원이 이뤄진다면 스크린 독과점(일부 인기 영화가 스크린 독점) 문제 해결 등에 적극 나서야 한다”고 말했다.

사실 이 돈은 입장료에 포함돼 있어 관객이 내는 돈이지만, 실질적으로 제작자와 영화관이 각각 절반씩 영발금을 부담하고 있다는 게 영화관 측의 입장이다. 영발금은 현재 입장료의 3%다. 영화 관객 수가 가장 많았던 2019년엔 영발금 납부액이 1015억원에 달했다. 문제는 영발금을 영화관이 납부하는 데도 영화관을 위해선 쓰이지 않고 영화 제작 등에만 쓴다는 점이다. 2019년엔 영화제작에 173억원, 영화정책에 164억원, 촬영소 운영에 19억원 등을 썼다.

이와 달리 프랑스는 TV와 영화관, 비디오가 모두 영발금을 부담한다. TV·영화관·비디오의 부담률은 각각 7대 2대 1 정도다. 최근엔 온라인동영상서비스(OTT)에도 영발금 부과를 시작했다. 이렇게 모은 기금은 영화 제작 지원은 물론 TV·영화관의 상영장비 구입, 관람환경 개선 등을 위해서도 쓴다. 한 멀티플렉스 상영관 관계자는 “영화관이 코로나19 사태처럼 경영상 어려움이 처하면 영발금 일부라도 쓸 수 있어야 하는데 현실은 그렇지 않다”며 영발금을 폐지해야 한다고 주장했다.

영발금을 폐지하면 영화 제작에 들어가는 예산 확보에 차질이 생길 수 있다는 우려의 목소리에 대해선 “국비로 편성해야 한다”는 주장이 설득력을 얻고 있다. 영발금 같은 기금이 없는 다른 문화예술 분야는 국비로 지원하는 만큼 1000억원 정도인 영화 제작 지원도 국비로 충당해야 한다는 얘기다. 반면 영발금은 관객이 지불한 기금을 영화 제작 등에 쓰는 만큼 문제가 없다는 주장도 있다. 영발금이 위헌 논란에 휩싸였던 2008년 헌법재판소도 영발금에 대해 “관객이 부담하는 돈”이라고 판단한 바 있다.

황정일 기자 obidius@joongang.co.kr