넷플릭스를 통해 190개국에 공개되는 영화 ‘승리호’

코로나19가 한국 영화산업의 생태계에 변화를 몰고 왔다. 국내 영화산업은 전체 매출의 80%를 극장에 의존하는 극장 중심의 산업이다. 코로나19 이후 극장 관객 감소, 신작 개봉 연기, 다시 극장 관객 감소로 이어지는 악순환이 고착화되고, 상업영화들의 넷플릭스(OTT) 공개가 잇따르며 산업구조의 재편이 빨라지고 있다.

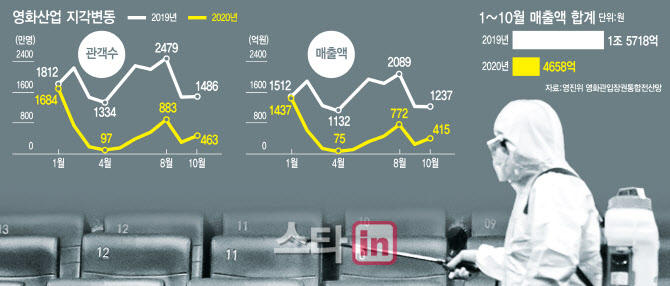

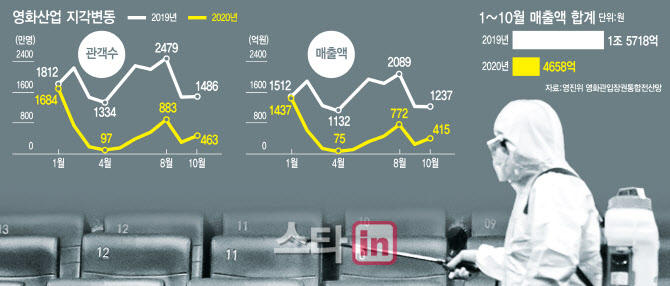

영화진흥위원회(이하 영진위) 영화관입장권통합전산망에 따르면 올해 10월까지 총 매출액은 4658억원으로 지난해 동기 대비 70%(1조1060억원)가 줄었다. 이 같은 위기에 극장은 상영관 및 인력 감축 등 대규모 구조조정에 들어갔다. 극장의 위기는 투자, 제작, 배급, 홍보에도 영향을 미친다. 영진위는 “코로나19로 영화제작 피해실태 조사에서 10월까지 투자 취소 및 중단, 일정 지연, 연기, 방역 등으로 인해 약 329억원의 피해 금액이 발생한 것으로 나타났다”며 “이로 인해 투자사의 신규 투자 및 제작이 위축되고, 제작사의 차기작 개발이 난항을 겪는 등 어려움이 예상된다”고 밝혔다.

OTT는 유례없는 호황을 누리며 급성장 중이다. 앱·리테일 분석서비스 와이즈앱/와이즈리테일 조사(추정치)에 따르면 만 20세 이상 한국인이 넷플릭스에서 신용카드·체크카드로 결제한 금액은 지난 달 기준 514억원으로, 전년 동월(261억원)보다 2배 가까이 늘어났다. 넷플릭스에 뒤질세라 디즈니+, 애플TV+ 등 ‘패스트 팔로어’들의 움직임도 분주하다. 특히 애플TV+는 김지운 감독 연출의 6부작 드라마 ‘미스터 로빈’과 윤여정·이민호 출연의 드라마 ‘파친코’의 제작을 발표하며 공격적 행보를 보이고 있다. CJ ENM과 JTBC의 OTT합작법인에 대한 네이버 투자 유치, SK텔레콤과 지상파 3사의 OTT합작법인 웨이브와 카카오M의 콘텐츠 협력 등 글로벌 OTT에 대항하기 위한 국내 사업자들의 ‘합종연횡’도 활발하다.

일각에서는 현 상황을 붕괴 위기로 인식하면서도 코로나19만 지나가면 다시 일어설 수 있을 것으로 낙관한다. 지금은 극장에서 제작비를 회수하는 것조차 쉽지가 않지만, 영화 흥행 시에 극장만큼 좋은 수익처도 없어서다. 넷플릭스의 경우, ‘승리호’를 제외하고 공개 논의 중인 한국영화들에 대해 대체적으로 제작비를 조금 웃도는 수준에서 계약금을 제기하는 것으로 알려졌다. 계약금도 일시 완납이 아닌 몇 차례에 걸쳐서 분납하는 방식이다. 지금 상황이 아니라면 굳이 극장 개봉 없이 넷플릭스행을 선택하는 게 이득이 아니라는 것이다. 권지원 리틀빅픽처스 대표는 “큰 회사라면 모를까 여력이 없는 대부분의 회사들은 영화를 개봉해서 단기간에 자금을 회수하고 그것을 다음 작품에 투자한다”며 “지금 같은 상황에서는 극장도 OTT도 재투자가 어려워서 생태계가 지속되기 쉽지 않다”고 우려했다. 문제는 그때까지 영화산업이 버텨낼 수 있느냐다.

초토화가 되다시피 한 생태계를 얼마만큼 회복할 수 있을지도 영화계의 고민거리다. 코로나19 이전의 상태로 되돌릴 수 없다는 데에는 수긍하는 분위기다. 바이러스 재난에 의해서 앞당겨지긴 했으나 포스트 코로나 시대의 영화산업은 극장과 OTT가 공존 또는 상호 보완의 형태로 재편되지 않겠느냐는 관측이 지배적이다. 국내 1·2위 극장 사업자인 CJ CGV·롯데시네마가 홀드백 붕괴를 우려해 보이콧을 한 지 3년여 만에 처음 넷플릭스 영화에 대한 빗장을 푼 것이 그 신호탄이다.

다만 이러한 플랫폼 변화가 영화라는 콘텐츠에 어떤 영향을 미칠지는 미지수다. 다양한 영화가 제작되고 관람되는 기회를 제공할 수도 있고, 더 많은 관객과 가입자 유입을 이유로 대작에 대한 쏠림현상이 더 심해질 수도 있다. 윤성은 영화평론가는 “백신이나 치료제가 개발되면 사람들이 극장을 다시 찾겠지만 코로나19를 겪으면서 집에서 영화를 보는 관성이 생겼기 때문에 이전만큼 극장을 찾지 않을 수도 있다”며 “앞으로는 점점 더 극장 영화와 OTT 영화로 구분돼 투자와 제작이 이뤄질 수 있다”고 내다봤다. 그는 이어 “결국 극장에서 살아남는 영화들은 극장에서 보고 싶은, 이를 테면 마블영화 같은 블록버스터 영화들이 될 텐데 OTT들도 가입자 유치를 위해 대작을 선호하면 중저예산 영화들의 설 자리를 더 좁아질 수 있다”며 “중저예산 영화 지원에 대한 고민도 필요하다”고 짚었다.  | | [이데일리 이동훈 기자] |

|

|